北海道PVGSは「地域活性化のプロデュース」を行う会社です

株式会社

北海道 PVGS

アーカイブ

archive

時間配分は「外向き」>「内向き」で。

互いに新卒で入社したベンチャーキャピタルで出会って以来

20年超の付き合いとなる名古屋のO君。

昨日、お父様が他界されたとの連絡を受領。

謹んでご冥福をお祈りします。

O君とは同世代でもあり、亡くなられたO君のお父様も

我が亡き父と偶然にも同世代でした。

O君のお父様とは5年ほど前に、お仕事の関係でお会いして

親しくお話しをさせていただいたこともあり

勝手ながら親近感を持っていましたし

ご病状も我が父の状況に酷似していてヒトゴトとは思えず

諸々想いに耽りました。

家族を失うという、誰にとっても言葉にできない辛い想いが

去来し大変な時なのに、O君、周囲に気を遣い過ぎですよ。

今回の名古屋での仕事は私に任せてください!

月曜からの名古屋入りはきっと

亡きお父様のお導なのだと心得ておりますから。

てな感じで、テトラのチームメンバーは皆

コンサルタントとして自立し、自分のコトは自分でやるという

自己完結型のメンバーばかりなのでチームを束ねる私的には

ホント感謝で組織運営上の悩みは皆無といってもよく、お陰様

で、顧客サービスに持てる時間と労力をフルに投入できます。

ヒトモノカネに限りある中小零細組織では、如何に

内向きに割く時間と労力を極小化できるかが、極めて重要。

組織やチームマネジメントはモチロンのこと

人材育成も大事なことですが

お客様あってのビジネスですから

自社の外側との関わり、即ち

お客様と接する時間の割合がメインじゃないとね。

IPO(株式上場)のお手伝い先でも

M&Aや事業承継のお手伝い先でも

成長が踊り場で足踏みしている会社に

共通している要因があります。

それは社長や幹部の皆さんの「時間配分」が

「外向き」<「内向き」となっているコト。

で、この割合を逆転させるお手伝いをすると

殆どが踊り場を脱出して業績が上向きになる。

皆さんも是非、一日の時間配分を時に俯瞰して

1%でも「外向き」に時間を多く使えるように

意識してみて下さいね。

顧客を得続けるか?失うか?「線の引き方」が分かれ道。

何ともやるせない気持ちになりますけど

今や「モンスターカスタマー」が

ウィキペディアでもその定義が説明される位

世の中に定着しましたね。。。

要は「俺は客だぞ!」が行き過ぎて理不尽な要求をしたり

もっと困るのは何を要求しているか

受けた側がサッパリ分らんという点。

幸い、俺はあんまり経験ないなあって思ってたら

ああ、過去にあった(爆)。

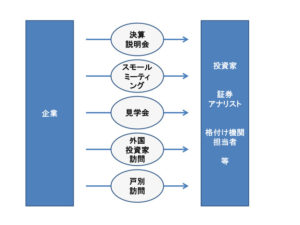

独立前に某上場企業でIR(インベスター・リレーションズ)

日本語で言えば「投資家向け広報」も

所管業務の一つとして担当していた時の話。

株主と名乗る方が電話で延々と自説を展開するものの

結局何を言いたいのか、知りたいのか、はたまたご要望や

ご意見があるのかといえば、そうでもなく

話してスッキリされたのか最後に

「ところでオタクの会社って、何の商売しているの?」

って聞かれた(/・ω・)/

ま、私の場合、時間はかなり拘束されたものの

土下座させられたりとかはしてませんので

今どきのモンスターカスタマーに比べれば、遥かに楽(*^^*)

でもこんな世相になってくると、商品やサービスを提供する側が

どうやって我が身を守るかの「線引き」で思い悩み、苦労される

ことが、非常に良く分かります。

各社各様、業種業界で悩みも違えば

どこまでが自社の責任なのかの「線引き」も違うワケですから

画一的に判断できないのが、更に悩みを深めていきますよね。

が、この「線引き」を一歩間違えると

モンスターカスタマーじゃあなくて

本来大切に関係を続けていくべき優良顧客を

失う恐れがあります。はい。

NGだと思う一例を挙げると

「お客さんが自分で決めたんですから

結果については知りません。お客さんの自己責任です。」

みたいな発言や、それを匂わせ

お相手にそう受け止められる文書や対応。

特にコンサルティングやお客様が意思決定の際に

アドバイスを伴うセールスでは禁句じゃないかと思います。

だってお客様は、ご自分で解決できないコトや

或は、ご自分だけでは出来ないコトがある。

すなわち、悩みや課題を「解決」するために

商品を購入し、サービスに期待して申し込んで下さっている。

つまり、お客様とも言えども、お客様のご判断や

お客様が選ばれたサービスが、お客様の為にならない

お客様の課題や問題の「解決に繋がらない」と

サービス提供サイドがプロとして思ったならば

選択する段階でお止めする必要性がある。

蟻のはい出る隙間もない位に完璧な契約書やエビデンスを整えて

「いざ」に備える動きは活発ですが、そもそもお客様がご自身の

「ため」にならないことを選びそうになった時にお止めする

お節介こそがトラブル予防の要諦なんじゃないかなあ。

優良顧客が文句ひとつ言わずに

とある専門サービス業から去っていく姿を

第三者的に見て知る機会があったもんですから

そんなことを思ったのでした。

私自身も肝に銘じ直します。

遥かに値段は高いが、お客さんは納得してお支払いくださる。

40年以上の長きに渡り、証券業界で活躍されているNさん。

Nさんはネットを殆ど使いませんし

私への連絡も100%電話ですが(笑)

金融の最新トレンドはキッチリ押さえてます(凄)。

Nさんと昨日、色んな打ち合わせを行った中で

強く印象に残ったのが「ソーシャルレンディング」の話。

ソーシャルレンディングとは

お金を借りたい会社(借り手)と

お金を運用して増やしたい人(貸し手)を

マッチングするサービスです。

すっかり社会に定着した感のある

クラウドファウンディングの融資型です。

これね、何が凄いって金利(利回り)がメチャ高いんですわ。

大体、年利で10から15%位(ホヘー!)

でもね、貸し手(資金の出し手)にとって

良いことばかりじゃないですよ。

当然、銀行さんと違って

元本保証はありませんから資金の出し手には丸損リスクもある。

で、話を戻すとそもそも、こんな高金利で誰が借りるの?

って疑問に思う人が多いんじゃないかしら。

これが、結構いるんですよ。

ソーシャルレンディングの市場規模も拡大しているし

それに伴い、ソーシャルレンディング事業を運営する会社は

かなりの高収益を叩き出してます。

で、Nさんが放った、シンプルかつ正鵠を得た言葉。

ソーシャルレンディングが高い金利でも

お客さんから支持され、利用されているのは

お客さんが資金調達に求める

「スピードの速さ」と「しがらみのなさ」

というニーズをガッチリ掴んだからだと。

だからお客さんは「仕方なく」高い金利で借りてるんじゃなくて

納得できるサービスへの「対価」として受け入れ支払っている。

世間一般的には低金利が定着し

儲からないビジネスと思われつつある

融資ビジネスでも、こんな変化を起こせる。

皆さんが展開されているビジネスにおいても

実は業界の常識や、業界の相場を超えたところに

ニーズとチャンスが眠ってる可能性が大きいのではないかと。

お客さんが「仕方なく」ではなく

納得できる「対価」として気持ちよく

受け入れていただくには何が必要なのか?

日々考え続けて、着実に行動に移したいですね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |