北海道PVGSは「地域活性化のプロデュース」を行う会社です

株式会社

北海道 PVGS

アーカイブ

archive

印刷費用に郵便料金。これが意外に・・・「ちりも積もれば山となる。」です。

未上場会社で

導入するためには?

あ、きのうの

続きですm(__)m↓

https://bit.ly/3GRylwJ

今年の3月以降に

開催される株主総会から

上場会社は電子提供制度が

義務付けられますが

※電子提供制度とは?↓

https://bit.ly/3GRylwJ

未上場会社でも

「うちは株主総会資料を

電子提供しますよー!」

的なことを

定款に書けば

(定款変更すれば)

制度を導入できます。

(定款に書く文言は

上記と違いもっと固い

文言になるので

実際に行う場合は

個別にお問い合わせください)

で、

会社にとって

電子提供制度を導入する

メリットは、ずばり

「印刷代金や

郵便料金のコスト削減」

でしょうね。

上場会社ともなれば

何千人、何万人もの

株主に招集通知を

印刷して送るわけで。

こまかい話だけど

印刷物が多ければ

郵便料金もアップする。

垰本泰隆も

クライアントはもちろん

常勤CFOを務めた会社でも

あまた経験したが

手間を含めてバカにならない

コストだと実感している。

オーナー社長一人が

株主の会社などは

導入する必要はないが

未上場会社でも

増資やその他もろもろで

株主が多い会社もあるし

議案が増えれば

印刷枚数も増える。

ちりも積もれば山となる。

賢明な経営者の皆さんは

先刻承知でしょうが

身近な「ちりつも」の

見直しをお忘れなきよう。

____________________

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!

メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓

https://bit.ly/3o1Odl1

2023年3月以降に開催される株主総会から、義務です。が、その対象は?

あれ、義務なんですよね?

ええ、義務ですが

貴社は義務ではないですよ。

なんて会話が

ここ最近つづいているので

書いておこうと思う。

会社法の改正で

2023年3月以降に

開催される株主総会から

株主総会資料の

電子提供制度が義務化される。

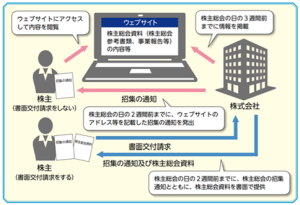

従来は

議決権行使書と

招集通知(通知書面・株主総会資料)を

株主に郵送していたが

これからは原則として

議決権行使書と

通知書面(URLが記載されたもの)を

株主に郵送して

株主は通知書面に記載された

URLにアクセスして

株主総会資料を閲覧することになる。

以上が、電子提供制度の

概要ですが、これらが

法律で義務化されたのは

あくまで「上場会社」です。

なので、

未上場会社は

電子提供制度を

導入する義務はない。

というわけなので

質問くださった皆さんは

一安心されましたが(^.^)

未上場会社でも

導入することは可能です。

それについては

メリットを含めて

後日、ご案内しますね。

____________________

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!

メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓

https://bit.ly/3o1Odl1

現代社会にも息づいている、7人の参謀の姿を描いた『昭和の参謀』。

企業では

CFO(最高財務責任者)を

参謀と呼ぶことがあるが

もともとは

軍隊において

使われることが多い言葉。

戦後の日本でも

旧日本軍の参謀が

企業や社会において

活躍していたことを

ご存じの方もいると思います。

垰本泰隆も長年

社外CFO的な仕事を

していることもあり

個人的に関心が高いので

『昭和の参謀』↓

|

![]()

を、読んでみた。

著者は

読売新聞の記者である、

前田啓介さん。

伊藤忠商事の役員を歴任し

中曽根元総理の懐刀でもあった

瀬島龍三氏をはじめ

著作には7名の参謀が登場する。

戦前戦中に

彼らが果たした役割や

功罪はもちろんのこと

彼らの戦後の生き方に

強く焦点が当てられていたのが

垰本泰隆は印象に残った。

なぜなら

垰本泰隆が知るかぎり

参謀の戦前戦中の歩みを

記した書籍は過去にもあったが

戦後にどう生きたかを

くわしく見つめた書籍には

出会ったことがなかったから。

日本の敗戦で

一度は否定された

旧日本軍の参謀の

何を

日本社会が受け入れ

何を拒絶したのか?

『昭和の参謀』↓

|

![]()

を読んで

垰本泰隆なりに

感じたことを書くと

彼らが持っていた

参謀としての思考や合理主義を

戦後の社会

とりわけ企業社会が

求めたんじゃないかということ。

多くの方が戦前戦中の

旧日本軍に抱くイメージは

無謀な精神主義の

横行じゃないでしょうか。

が、そんな中にも

彼らのような

合理的思考の持ち主がいた。

なのになぜ

先の戦争において

語るまでもない無残な結果を

招いたのかも

著作を読むと見えると思う。

そしてこれらは

現代の日本社会、企業にも

当てはまる警鐘だと思う。

『昭和の参謀』↓

|

![]()

企業や組織のリーダーや

参謀と呼ばれる方々は

ぜひ、ご一読ください。

____________________

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!

メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓

https://bit.ly/3o1Odl1

忘れていい。人間だもの(笑)。そして、忘れても頭の中で混ざり合えばいい。

人間だもん。

そりゃ忘れるよ(笑)。

という

自分への言い訳を

正当化する目的もあり(爆)

手に取った

『忘れる読書』

|

![]()

日テレ系のnewsZERO

火曜日のコメンテーターとして

メディアアーティスト、

筑波大学デジタルネイチャー

開発研究センターセンター長、

准教授として

多彩に活躍している

落合陽一さんの著作。

タイトルと背反する

印象を持つかもですが

本作をひとことで言えば

著者の読書術です。

著者は、読んだ本の

1割程度が頭に残るくらいで

ちょうどいいと考えており、

特に読書ノートや

メモも取らないとのこと。

むしろ、

「出典が明らかではなくなるまで

頭の中で混ざり合っているからこそ、

新たな閃きが降りてくる。」

と書いており、

これが『忘れる読書』と

いうことらしいです。

|

![]()

でも、言われてみれば

垰本泰隆にも心当たりがある。

本のタイトルとかは

まったく思い出せないけど(汗)

どこかで読んだ

フレーズが頭に

突如として降りてくる。みたいなw

著作で印象に

残ったところを紹介すると

教養とは

抽象度の高いことを考える力と

知識と知識をつなぎ合わせる力であり、

それらを磨くには読書が最適。

これはアーティストが

日々使っている

自分でストーリーを

練り上げる力とほぼ同義。

持続可能な教養とは、

まずは物事を

抽象化する思考を鍛えること。

そして次に

気づく能力を磨くこと。

今までのやり方や

常識が通じないことも多く

変化がはげしく

先が読みにくい今の時代。

そんな時代の

道しるべになる一冊だと

垰本泰隆は感じた次第。

『忘れる読書』

|

![]() ぜひ、読んでみてください。

ぜひ、読んでみてください。

____________________

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!

メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓

https://bit.ly/3o1Odl1

大谷翔平選手の言葉に「強い会社」「良い会社」「伸びる会社」の秘訣あり!

ワールド・ベースボール

・クラシック

(WBC)日本代表メンバーの

一部がきのう、発表された。

http://bit.ly/3ZggvLb

垰本泰隆は

大谷選手と栗山監督の

記者会見を

リアルタイムで見たが

視線がまっすぐと

質問者を見据えている。

画面越しでも伝わる

人柄の良さと誠実さ。

あらためて大谷選手を

心からリスペクトm(__)m

そして

大谷選手が語った

次の言葉が深く刺さった。

「誰かに言われてやる

レベルではない人の集まり」

「まずは自分を含めた

個々人が自分の役割を

しっかりと果たすだけ」

「これらが

良いチームになる1つの要素」

垰本泰隆は

上記の言葉を聞いて

私たちビジネスパーソンや

あらゆる会社にも言えることだと

感じたけれど

皆さんはどう思いますか?

大谷選手をはじめ

選ばれたメンバーは

超一流のプロばかりだから

それができるんだよ!

私たちとは次元が違う。

うちの会社でそんなこと

できるわけないだろ!

なんて思う方も

いるかもしれない。

でもね、

垰本泰隆の

つたない経験で

言わせてもらえば

様々な困難があっても

それをのり越えていける

「強い会社」

「良い会社」

「伸びる会社」

ってのは例外なく

大谷選手が言ったとおり

役職員が個々の役割を

しっかり果たしている会社。

経営者は

経営者としての役割を

社員の皆さんは

社員としての役割を

愚直に黙々と果たしている。

うちの社員は

ダメなんだよと

言っている社長や

うちの社長は、

上司はダメだわー。

なんて他者への

批判や愚痴が先に

渦巻いている会社は

長い目で見れば

例外なく凋落していく。。。

なぜなら批判している

本人がそもそも

自分の役割を果たしていない。

その集合体が

上手くいくはずがないのは

自明の理なわけです。

他者のことを

つべこべ言う前に

まずは自分のあり方を

お互いに見つめ直したいもんです。

大谷選手をはじめ

選手の皆さんへの

リスペクトを込め

WBC日本代表の活躍を祈念し

そんなことを思った次第。

そして・・・

記者の皆さん

栗山監督にも

もうちょっと質問して

欲しかったかな(爆)

____________________

↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!

メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓

https://bit.ly/3o1Odl1

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||